تأثيرات حرب أوكرانيا والاستقطاب الدولي على العالم العربي وجواره

حسام شاكر

ما يجري منذ أواخر فبراير/ شباط 2022م، لا يعد حربًا موضعيةً بين روسيا وأوكرانيا وحسب، فالحدث الميداني الداهم دشَّن فصلًا جديدًا من الاستقطاب الدولي بين روسيا والغرب، واستَأنف عهدَ الحرب الباردة التي طُويَت صفحتها قبل ثُلث قرن وإن جاءت في هيئةٍ مُغايِرة. تدحرجت الأحداث الميدانية فوق الأراضي الأوكرانية وامتدَّت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، بصفةٍ مُتضافرةٍ مع عوامل ومتغيِّراتٍ أخرى، إلى العالم عمومًا؛ وليس العالم العربي ومحيطه الآسيوي والإفريقي استثناء من ذلك.

حرب في أوكرانيا واستقطاب روسي – غربي

ما إن حشدت روسيا قوَّاتها على حدود أوكرانيا في أواخر سنة 2021م، حتى عزَّز حِلف شمال الأطلسي انتشار قوَّاته على الجانب الآخر من حدود هذا البلد الأوروبي الشرقي الكبير، وبعد أن غَزَت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية اتَّجه الحلف إلى توسعةِ حضوره في الشمال الأوروبي وبحر البلطيق، عبر ضمِّ فنلندا والسويد المحايدتيْن إلى عضويَّته. ورغم أنَّ الحربَ تدور من الناحية الظاهرية بين روسيا وأوكرانيا؛ إلاّ أنَّ الدول الغربية ليست بمنأىً عن الميدان، فهي تواصل إمدادَ القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخائر، رغم بعض الحسابات المُسبقة والعوائق المعقَّدة التي تعترض هذا المَسعى من جانب الأوروبيين، كما تُقدِّم خدمات دعمٍ استخبارية ولوجستية ودِعائية متعدِّدة لصالحها، علاوةً على المُساندة السياسية والمالية السَّخية لـ”كييف” في هذا الظرف الاستثنائي، ومقابل الحرب العسكرية التي شنَّتها “موسكو” ثَمة حملةٌ عكسيةٌ باشرتها الدول الغربية باستعمال سلاح العقوبات، عبر حزمٍ مُتعاقبةٍ وظَّفت أدواتٍ ماليةً واقتصاديةً وتقنيةً ابتغت عزل روسيا وإضعافها وتحجيم تطلُّعاتها.

امتدت عواقبُ هذه الأزمة الدولية إلى العالم بأسره، فالحرب في أوكرانيا والاستقطاب الروسي–الغربي يجرَّان تأثيرات عالميةً متعدِّدة، كما اتَّضح مثلًا في مجال إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والأوضاع الاقتصادية، بصفةٍ لا تنفكُّ عن تأثيراتٍ أخرى بعد سنتين من جائحة كورونا، وأزمات سلاسل التوريد والجفاف، واضطرابات المناخ ورداءة المحاصيل الأساسية في بعض الأقاليم، ويبدو في المقابل أنَّ هذه الأزمة تمنح أهميةً أكبر لبعض الأطراف على المستويات الدولية والإقليمية، وتشجِّع الاتجاه الاستقلالي في العلاقات الدولية خارج الفضاء الغربي، وتُعزز خشيةَ بعض أقطاب النُّفوذ الدولي على مواقعها التقليدية كما يتجلَّى في حالة فرنسا مثالًا.

أزمة الطاقة وفرصها

تشهد أوروبا أزمةً مُلحة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة عمومًا، والغاز خصوصًا، نظرًا لاعتماد عدد من بلدانها بأقدارٍ متفاوتةٍ على روسيا في هذا الشأن. دفعت الحرب في أوكرانيا أوروبا الموحدةَ إلى محاولة تقليص هذه الاعتمادية وضمانِ أمنها الطاقوي، على نحوٍ فرضَ عليها البحث غير المُيسر عن بدائل عاجلةٍ وأخرى طويلة الأمد في هذا الشأن، كما أنَّ الدول الغربية عمومًا مَعنيةٌ بالتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي يضغط على اقتصاداتها التي تواجه معدَّلات تضخمٍ قياسية، تُعزِّز هذه الحالة أهميةَ البلدان العربية المصدِّرة للغاز والنفط، مثل: دول الخليج، وليبيا، والجزائر، ومصر، وتمنحها فرصًا أفضل لتعزيز استقلاليةِ علاقاتها الخارجية، كما اتضح مثلًا في إحجام دول الخليج عن التجاوب مع المطالب الأمريكية بزيادة إنتاج النفط خلافًا لتفاهمات “أوبك بلس”.

تزيد في السياق ذاته الأهميةُ الاستراتيجية لغاز شرق المتوسط الذي صعدَ بالدور الإسرائيلي في هذا الشأن، ومكَّن مصر في الوقت نفسه من الظهور في هيئة شريكٍ فاعلٍ لأمن الطاقة الأوروبي، ثم إنَّ إلحاح ملف الطاقةِ على الدول الغربية عزز دواعيَ التفاهم الغربي مع إيران، وكان له أثرٌ محتملٌ في إعادة تحريك “مفاوضات فيينا” المتعثِّرة بشأن استئناف الاتفاق النووي المُبرَم سنة 2015م، الذي عطله خروجُ الولايات المتحدة منه في عهد رئيسها السابق “دونالد ترامب”، وإن كان هذا المتغير وحده لا يضمن التوصُّل لاتِّفاق.

العقوبات على روسيا

يتضح بعد قُرابة نصف سنةٍ من الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا أنَّ الالتحاقَ بالعقوبات المشدَّدة التي فُرِضت على روسيا اقتصر تقريبًا على الدول الغربية -بما فيها اليابان-، بينما نأت دول العالم الأخرى -ومنها الدول العربية- بنفسها عن الالتحاق بقطارِ العقوبات واعتمدت نهجًا استقلاليًّا راعت فيه علاقاتِها ومصالحها مع “موسكو”، اتضح ذلك بصفةٍ جليةٍ في قمة “السبع الكبار” التي عُقدت في يونيو/ حزيران في ألمانيا، عندما أحجمت الدول الإفريقية والآسيوية واللاتينية التي استضافتها القمة، وهي: الأرجنتين، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، والهند، عن مجاراة الأطراف الغربية مثل: الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، إضافةً إلى الولايات المتحدة في مسألةِ العقوبات.

بل إنَّ بعض الدول مثل الهند والصين، تستفيد من العقوبات الغربية المفروضةِ على روسيا بالحصول على إمدادات طاقةٍ روسيةٍ بأسعار تفضيلية، وعلى أساس التبادل بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار، بصفةٍ خففت من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي الذي جنى في الوقت ذاته مكاسبَ تعويضيةً من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، تزامن ذلك مع بروز تأثيراتٍ عكسيةٍ للعقوبات الغربية على روسيا، من خلال تأثيرها الارتدادي على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في البلدان الأوروبية التي تستعدُّ لموسم الشتاء بكثيرٍ من القلق والتدابير الاحترازية غير المسبوقة؛ خشيةَ قطع إمدادات الغاز الروسي عنها.

المكانة الغربية والاتجاهات الاستقلالية في العلاقات الدولية

أعادت الحرب الأوكرانية العالمَ -نسبيًّا- إلى عهد الحرب الباردة التي تُستأنف في ثوبٍ جديد، ومن مظاهرها: استعادةُ الاصطفاف الغربي المتكتِّل بزعامةِ الولايات المتحدة، وزيادة التنافسِ بين الأقطاب الدولية على نحوٍ يعزز اتِّجاهات استقلاليةً في العلاقات الدولية، فعلى المستوى الغربي تشهد أوروبا حربًا ضاريةً على أطرافها عزرت انتشار القوات الأمريكية على أراضيها في وقتٍ قياسي، وتستشعر القارة الموحدة تهديداتٍ استراتيجيةً مُحيطةً بها، بما في ذلك المخاطر النووية بصفةٍ متلازمةٍ مع أعباء اقتصادية مُستجدَّة على كاهلها.

ورغم الحيوية الظاهرة التي استرجعها الاتِّحادُ الأوروبي منذ غزوِ أوكرانيا في صناعة القرار الجَماعي، وإقدامه على اتخاذ قراراتٍ جريئةٍ وسريعةٍ، بما فيها سَن حزمٍ متلاحقةٍ من العقوبات المشدَّدة على روسيا؛ إلا أنَّ هذه الحيوية الاستثنائية قياسًا بما سبق؛ جاءت في سياق الإحساس بتهديدٍ مُفاجئٍ عبر البوابة الشرقية للقارة، أسقط رهان بعض الأقطاب الأوروبية -خاصةً ألمانيا- على إدماج روسيا وتطويعها عبر علاقات مصالح متبادلةٍ طويلة الأمد، كما جاءت تحت تأثير الاصطفاف الجَبريِّ خلف القيادة الأمريكية التي تقود المظلَّة الدفاعية التي تعتمد عليها أوروبا؛ أي حلف الأطلسي، لكنَّ القارة الموحدة بدت في الشهور اللاحقةِ للحرب أقلَّ تماسكًا في جدية التزامها بمعاقبة روسيا خشيةَ الارتدادات العكسية لهذه السياسة على بعض البلدان، فسرعان ما تصدَّعت بعض المواقف الأوروبية في مواجهة “موسكو”، مثلما تبيَّن في ترتيباتٍ ثُنائيةٍ مع بعض دُول القارة قضت بدفع أثمان واردات الطاقة الروسية بالروبل حسب إملاءاتٍ مُعلَنةٍ فرضتها القيادة الروسية، كما تتلكَّأُ الدول الأوروبية الأطلسية في إمداد أوكرانيا بالسلاح الثقيل، أو تحاول القيام بذلك عبر مسالك التفافيةٍ غير مباشرةٍ رغم إلحاح “كييف” على شركائها الأوروبيين بزيادة نوعية التسليح المقدَّم لها.

أظهرت الشهور الستة الأولى من الحرب على مستوىً آخر، أنَّ دول العالم الواقعة خارج التكتُّل الغربي -بما فيها الدول العربية- صارت تَحظى بهوامش تصرُّفٍ أكثر استقلاليةً عن توجُّهات الولايات المتحدة، كما يتجلى في العلاقات مع روسيا والتبادلات معها، والسياسات السعرية والإنتاجية المتعلِّقة بالوقود الأحفوري، وقد تجلّت هذه الحالة بوضوحٍ مع الهند، رغم علاقاتها الوثيقةِ مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تعدُّ “نيودلهي” حليفًا محتملًا في مواجهة التحدِّي الصيني، أما الجانب الإسرائيلي المُتحالِف تقليديًّا مع الولايات المتحدة، فلم يلتحق أساسًا بالعقوباتِ الغربيةِ على روسيا، وهكذا فعلت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- أيضًا، حيث احتفظت بعلاقةٍ متوازنةٍ مع روسيا وأوكرانيا مكَّنتها من القيام بأدوار وساطةٍ دؤوبةٍ بين “موسكو” و”كييف” فيما يتعلّق بالحرب، ثم بأزمة صادرات الحبوب الأوكرانية. وجاء انعقاد قمة طهران الثُّلاثية التي جمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران، بُعيْد جولة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في المنطقة، على نحوٍ جسَّد هذا المُنحنى الاستقلالي في العلاقات الدولية، ثم جاءت زيارةُ وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” إلى مصر وثلاث دولٍ إفريقيةٍ أخرى في يوليو، معبِّرةً بوضوح عن تقدُّم “موسكو” في خطواتها الرَّاميةِ لتجاوز العُزلة الدولية المفروضة عليها إلى حدِّ محاولتها استعادةِ مواقع أخلاها الاتحاد السوفييتي السابق مع انتهاء الحرب الباردة، تبدو إفريقيا شاهدًا على محاولة روسيا تعزيز حضورها العالمي، عبر ضمان الإمداداتِ الغذائية، وصفقات السلاح، والدَّعم الميداني النَّوعي عبر مجموعاتٍ قتاليةٍ روسيةٍ خاصةٍ (قوات فاغنر)، إلى حدِّ منافسة فرنسا في بعض معاقلها الإفريقية.

تشير هذه التَّطورات وغيرها، إلى تزايد الطابع التنافسي بين الأقطاب الدولية، ومنها الصين التي تحظى بحضورٍ عالميٍّ متزايدٍ في إدارة العلاقات حول العالم، فالدول الغربية حريصةٌ على ضمان إمدادات الطاقة والخامات الأساسية من مواردها، بينما تحرص الدول العربية إضافةً لدولٍ آسيويةٍ وإفريقيةٍ على ضمان أمنها الغذائي، الذي لا غنى له عن وارداتِ الحبوب من روسيا وأوكرانيا، زيادةً على سعي دول العالم إلى تحسين مواقعها ضمن التوازنات المُستجدة بمقتضى التنافسِ بين الأقطاب. يحفزُ هذا الواقع المُستجِد نسبيًّا فرصَ الدول غير الغربية على إعادةِ التَّموضُع وإدارة علاقاتٍ متوازنةٍ مع الأقطاب الدولية، مستفيدةً من هوامش تصرُّفٍ أوسع نسبيًّا من قبل، تجلَّى ذلك مثلاً في تنازُل الرئيس الأمريكي “بايدن” عن موقفه المُعلن مسبقًا الرافضِ لزيارة السعودية واللقاء بقيادتها، ثمَّ في زيارة ولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان” بعد ذلك في يوليو إلى باريس، التي زارها للمرَّة الأولى بعد أزمةِ مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” والتي أدخلت القيادةَ السعوديةَ في عزلةٍ نسبيةٍ خلال السنوات الماضية.

العالم العربي وجواره

أحرزت الدول العربية المصدِّرة للنفط والغاز قفزاتٍ في عائداتها مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتعززت مكانتها الجيوستراتيجية بمُقتضى أولوية ضمان الأمن الطاقوي في البلدان الغربية، لكنَّ هذه الدول مضطرةٌ في المقابل إلى زيادةِ الإنفاق على الواردات تحت تأثير مؤشِّرات التضخُّم العالمية، أما الدول العربية غير المُصدِّرة للنفط والغاز فتتكبَّد جراء هذه المتغيِّرات أعباء اقتصاديةً مُضاعفةً تضع بعضها على شفير أزماتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ مُحتملة.

تعاني اقتصاداتُ الدول حول العالم من معدَّلات تضخمٍ قياسيةٍ بعد سنتين من جائحة كورونا، بالتلازم مع أزمات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، ورداءة بعض المحاصيل الأساسية، وعواقب التغيُّر المناخي والجفاف في بعض الأقاليم، فاقمت الحربُ في أوكرانيا مؤشِّرات التَّضخم وهدَّدت الأمنَ الغذائي العالمي إلى درجة صدور تحذيراتٍ من موجة مجاعةٍ عالميةٍ؛ خاصَّةً إن استمرت أزمةُ صادرات الغذاء الأوكرانية والروسية، تقع بعض بلدان العالم العربي وجواره في قلبِ هذه الأزمة، كما عبَّرت عن ذلك أزمةُ الخبز التي تفاقمت في لبنان في صيف 2022م، البلد الذي كان وجهةَ أول باخرة قمحٍ أوكرانيةٍ أبحرت بمقتضى اتفاق تصدير الحبوب المُبرَم في يوليو/ تموز بين روسيا وأوكرانيا برعايةٍ تركيةٍ ودوليةٍ.

عمومًا، لن تكون العديد من الدول حول العالم بمنأىً عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمات التضخُّم وارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل التوريد، والجفاف والتغيُّر المناخي، وتهديد الأمن الغذائي، ومن شأن ذلك أن يحفِّزَ اضطرابات في بعض الدول والأقاليم؛ خاصةً تلك التي تعاني أساسًا من أزماتٍ داخليةٍ ومُشكلاتٍ اقتصاديةٍ مُزمنةٍ، أو التي هي أكثر عُرضةً لأزمات الغذاء والطاقة، وعُدَّ شلل الدولة في سيرلانكا في صيف 2022م، التي كانت متأزمةً اقتصاديًّا قبل الحرب في أوكرانيا، مؤشِّرًا نموذجيًّا مُقلقًا على ما يمكن أن يحلَّ بدولٍ أخرى.

تُثير هذه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المُركبة قلقًا لدى بعض الحكوماتِ من بلوغها حالة تأزُّمٍ تدفع باضطراباتٍ شعبيةٍ وهزَّاتٍ سياسيةٍ، قد تحاول بعض الحكومات امتصاصَ هذه الضغوط بإجراءاتٍ مُعيَّنةٍ للتخفيف من وطأتها، وقد تضطر إلى القيام بإصلاحاتٍ أو تكتفي بإظهار الانفتاح والترحيب الشَّكلي بالمشاركةِ الشعبية والحوارِ مع القوى السياسية، أو أنَّها قد تلجأ إلى أدواتِ القمع وخنق ما هو مُتاحٌ من الحريات؛ لكنَّ الحكومات المَعنية تبدو حاليًّا -أكثر من السابق- بمنأىً عن النقد الغربي، أو إثارة ملفِّ حقوق الإنسان الذي يؤرِّقها، ذلك أنَّ حرص الولايات المتحدة والدول الغربية عمومًا على إدارة علاقاتها مع العالمِ العربي والأقاليمِ الأخرى وتحرِّي أولوياتها وضمان مصالحها، خاصَّةً ضمن تنافس الأقطاب الدولية، وسعي بعض هذه الأطراف إلى إعادةِ التموضع وسط المتغيِّرات؛ يدفعها إلى تجاوز مسائل الديمقراطيةِ وتجاهل ملف حقوق الإنسان برمَّته، وهو اتِّجاه مطّردٌ أساسًا في العشرية الأخيرة منذ انكفاء ما عُرف بـ”الربيع العربي”، لكنها قد توظِّف ورقةَ حقوق الإنسان بصفةٍ انتقائيةٍ في بعض الحالات ضمن أدوات الاستقطاب والصِّراع.

قضية فلسطين

فرضت أولويةُ الاستقطاب الغربي–الروسي المُتزامن مع الحرب في أوكرانيا -مع ملاحظة ما نسجته روسيا من علاقاتٍ دوليةٍ في هذا الشأن- حرصَ الدول الغربية على تهدئة جبهاتٍ أخرى، أو تلافي اندلاع أزماتٍ أو حروبٍ تخلُّ بأولوية الحدث الأوكراني، انعكس هذا بوضوحٍ على القضيةِ الفلسطينيةِ، من خلال الاتصالات المكثَّفة التي استبقت ربيع 2022م تحسُّبًا لانفجار الموقف من جديد على الأرض، أُسوةً بما جرى في مايو/ أيار 2021م بعد تطورات القدس، كما أنَّ جولةَ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” التي جرت في المنطقة في يوليو بعد أن تأجَّلت عدة أسابيع، اقتضت لأجل إنجاحها ضمانَ تهدئة الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك في فلسطين، ورغم أنَّ “بايدن” أعلن بوضوحٍ خلال زيارته أنَّه لا يرى أفقًا قريبًا لحلٍّ سياسيٍّ على أساس مشروع “الدولتين”، إلا أنَّ إدارته المعنية بدعم مساراتِ التطبيع العربية–الإسرائيلية من جانب، وتجنُّبِ انفجار الموقف حربيًّا في المنطقة في ظلال أولوية حرب أوكرانيا من جانبٍ آخر؛ ستواصل على الأرجح درءَ إمكانية تفجُّر انتفاضةٍ شعبيةٍ فلسطينيةٍ، أو اندلاع مواجهةٍ عسكريةٍ واسعةٍ بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتضح هذا عمليًّا من خلال تقارير تحدثت عن دورٍ أمريكيٍّ ساهم في سرعة إنهاء جولة عدوانٍ إسرائيليٍّ على قطاع غزة في أغسطس/ آب استغرقت ثلاثة أيام، بعد أن كانت الجولة مرشحةً للامتداد زمنيًّا والتصعيد عسكريًّا.

لكنَّ الجانبَ الإسرائيلي الذي يواجه في الأساس أزمةً سياسيةً داخليةً، بعد تعثُّر سلسلة الانتخابات العامَّة التي لم تفلح في تشكيل ائتلافاتٍ حكوميةٍ مستقرَّة؛ لن يتوانى عن استغلال الانشغال الدولي بحرب أوكرانيا والأزمات الأخرى المتضافرة معها في تكريس الأمر الواقع الاحتلالي عبر مزيدٍ من الخطوات التصعيديةِ ضدَّ الشعب الفلسطيني، من قبيل تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وأعمال القتل والاعتقال وغيرها من الانتهاكات اليومية؛ وإن تحاشى الإقدام على حربٍ واسعةٍ لا ترغب بها الولايات المتحدة.

أظهرت روسيا على الجانب الآخر مواقفَ حملت إشاراتٍ ذات مغزىً في سياق الاستقطابِ الغربي، على نحوٍ أنعش آمالًا في الساحة الفلسطينية بإمكانية استرجاع “موسكو” شيئًا من دورها السابق خلال العهد السوفييتي، عندما عُدَّت مع الكتلة الشرقية السابقة ظهيرًا دوليًّا للقضية الفلسطينية، اتَّضح ذلك مع استقبال “موسكو” وفودًا فلسطينيةً، من بينها وفدٌ قياديٌّ من حركة “حماس”، وصدور موقفٍ روسيٍّ يحمل نبرةً نقديةً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم ذلك لا يبدو التوجُّه الروسي مرشَّحًا للتطور العملي في الاتجاه الذي قد يرغبه الجانبُ الفلسطيني، خاصةً مع الإبقاء على العلاقات الروسية–الإسرائيلية على ما كانت عليه تقريبًا، رغم بعض الإرباك الشَّكلي الذي طرأ عليها.

Iran

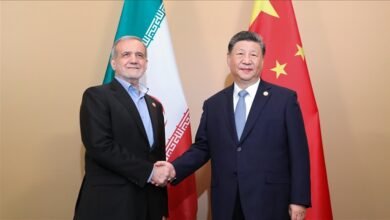

بعد أن أحرزت مفاوضاتُ إحياء الاتفاق النووي مع إيران تقدّمًا كبيرًا في المضامين الفنية في أواخر سنة 2021م؛ بقيت فرص التوصُّل إلى اتفاق عالقةً بانتظار القرار السياسي المتبادَل من واشنطن وطهران، وبينما تصاعدت نبرة التهديدات الإسرائيلية بإمكانية شن ضربةٍ عسكريةٍ على المنشآت الإيرانية مع قرب التوصُّل إلى اتفاق، أظهرت واشنطن ترددًا أو عدم وضوحٍ في جاهزيتها لاستئناف الاتفاق النووي مع ما يتطلبه ذلك من خطواتٍ من جانبها، بينما أبدت طهران تمسُّكًا بمواقفها التفاوضية أو ترددًا في القبول بالصيغة المعروضة عليها من الأطراف الغربية. كان للأزمة الأوكرانية أثرها في هذه الحالة، فهي عزَّزت فرص إيران التَّفاوضية، وقلَّلت احتمالية شَن حربٍ عليها حسب بعض التقديرات، وزادت أهميتها الجيوستراتيجية بالنظر إلى الحاجةِ الغربية لزيادة صادراتها من الطاقة، ما يقتضي رفعَ العقوبات عنها، وتوسيع هوامش المُناورة التي أُتيحت لإيران من خلال صِراع الأقطاب الجديد، بصفةٍ تجلَّت بوضوحٍ في انعقاد قمَّة طهران الثلاثية في يوليو/ تموز بمعيَّة روسيا وتركيا.

ثمّ إنَّ المتغيرَ الدولي المُستجد الذي حفَّزته العقوباتُ الغربية على روسيا عزَّز قدرات الدول على الالتفافِ على سياسات العقوبات الغربية، وحفز إمكانات تطوير تبادلاتٍ ثُنائيةٍ فعَّالة، ومن شأن ذلك أن يحسِّن -نسبيًّا- من قدرات إيران على التعامل مع العقوبات المفروضة عليها، لكنَّ استفادةَ طهران المباشِرة من ذلك تبدو محدودةً، فهي تواجه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا صعوباتٍ في الحفاظ على صادراتها من النفط إلى الأسواق الآسيوية بعد دخول روسيا إليها كمنافسٍ قويٍّ مع أسعارٍ تفضيلية.

تركيا

فرضَ اندلاع الحرب في أوكرانيا تحدِّياتٍ حرِجةً على أنقرة التي تحظى بعلاقاتٍ نشطةٍ مع كلٍّ من “كييف” و”موسكو”، وتستشعر مخاطرَ الحرب الماثلة في الجوار، علاوةً على علاقة أنقرة الخاصَّة بالولايات المتحدة والتزاماتها المقرَّرة ضمن حلف شمال الأطلسي، زيادةً على حساسية أمن المَضائق المُشرِفة على البحر الأسود حيث تدور معارك ضارية، ومن شأن الاقتصاد التركي الذي يواجه متاعبَ سابقةً على الحدث أن يتأثَّر بارتفاع أسعار الطاقة وبمعدَّلات التضخُّم المتصاعِدة عالميًّا وبأيِّ خسارةٍ مُحتملةٍ للتبادلات التجارية والسياحية القائمة مع روسيا وأوكرانيا، لكن أنقرة التزَمت منذ بِدء الحرب سياسةً متوازنةً، وانتهجت سبيل الوَساطة الدبلوماسية بين “موسكو” و”كييف” على أعلى المستويات، على نحوٍ مكَّنها من تعزيز مكانتها الجيوسياسية وسط المتغيِّر الدولي الطارئ، إضافةً لكون الاستقطاب بين روسيا وحلف الأطلسي عزَّز أهمية تركيا التي لا غِنىً عنها في هذه المنطقة، بالنسبة للولايات المتحدة والكتلة الغربية.